運動療法と関係の深い呼吸器系の役割を解説

呼吸器系とは

呼吸器系とは、一言で『外呼吸を行うための器官系』です。

「鼻・口」→「鼻腔・咽頭」→「喉頭」→「気管」→「気管支」→「細気管支」→「肺胞」

空気の出入りや、発声に関与する気道であり、空気と血液のガス交換を行う肺からなる。

吸気ガスと肺血流を均等配分することによってガス交換を適正維持します。

瞑想や深呼吸をしながら、各器官を意識すると覚えやすいかと。

マッチ

マッチ試しにやってみよ〜!

呼吸とは(必要性)

呼吸…人の体の「各気管の細胞の代謝」に必要な酸素を取り入れ、物質代謝の結果生じた二酸化炭素を排出する働き。

- 吸息…外肋間筋の収縮、横隔膜の収縮により胸腔を拡大

- 呼息…内肋間筋の収縮、横隔膜の弛緩により胸腔を縮小

上記の筋肉が使われますが、運動時は胸鎖乳突筋・斜角筋が補助筋として働きます。

【成人男性の場合】

・酸素の取り込み 250ml/min

・二酸化炭素の排出 200ml/min

・体内に蓄えておける酸素最大量 約1000ml

(この事から約4分で酸素欠乏状態となることがわかります。約5分後に身体活動停止します。)

・酸塩基平衡維持の為、水素イオン濃度を調節

役割として、吸気ガスと肺血流を均等に分配させる事によって、ガス交換を適正に維持します。

呼吸数と排気量

呼吸数と排気量についてまとめました。

・健康な成人の呼吸数…15〜17回/分

・1回換気量…約500ml(安静時の1回の呼吸で出入りする空気の量)

・肺活量…予備吸気量+1回換気量+予備呼気量

成人男性 3000〜4000ml

成人女性 2000〜3000ml

右肺=約55% 左肺=約45%

肺活量は、おもいっきり吸った後に、更に限界まで吸いきって、おもいっきり吐き出した後に、更に限界まで吐き出した量です。

マッチ

マッチこれも試しにやってみる事が大切ですね。

ガス交換の仕組み

ガス交換の仕組みは、ガス濃度の高い方から低い方に向かって分子が移動する。これを拡散現象という。

細胞に取り入れられた空気中の酸素は『肺胞を取り囲む毛細血管の壁を通過』して血液中に取り込まれます。

その後、赤血球内のヘモグロビンに結合して各所に運ばれる流れです。

酸素と二酸化炭素の濃度差によって拡散スピードが変化。濃度差が大きいほど拡散スピートが速くなり、血管と組織が接している面積が広いほど拡散スピードが速くなります。

毛細血管を増やせば筋との接触面積が広くなり、疲労回復の具合も変わる。

・肺毛細血管最大容積…200ml

・安静時の肺毛細血管床…70ml

肺毛細血管容積は、運動時に心拍出量を上げることで、閉鎖・圧迫されていた毛細血管の部分が開通することにより増加します。

激しい運動時には毛細血管密度が3倍まで増加。

マッチ

マッチ日常的に運動を取り入れることで、ガス交換の効率が良くなるんだね。

血液によるガスの運搬

血液によるガスの運搬について説明します。

酸素は水に溶けにくい性質の為、赤血球中のヘモグロビンと結合して運搬される。

・正常な血液のヘモグロビン量…15g/dl

・ヘモグロビン1gは1.34mlの酸素を結合できる

→血中1l中のヘモグロビンは約200mlの酸素を結合

・血中の酸素の総運搬量の割合

98.5%→赤血球中のヘモグロビンと結合

1.5%→血中に溶けている状態

・ヘモグロビンの酸素結合はPo2に依存します。

【結合能を減少させる生理学的因子】

→H+濃度、Pco2、体温の増加・上昇はヘモグロビンの酸素に対する結合能を減少させます。(酸素の解離を促進)

マッチ

マッチヘモグロビンから酸素を離す事でスムーズに酸素を受け渡せるんだね。

・赤血球はガス交換が平衡に達するのに必要な時間、毛細血管内にとどまります。

毛細血管の直径…5〜20μm

赤血球の直径…7.5μm

・酸素飽和度(SpO2)…赤血球に含まれているヘモグロビンに何%の酸素が結合しているか。

正常値→96%以上

95%未満の場合は呼吸不全の疑いとなります。

・二酸化炭素の運搬

運動時、段階的に運動負荷レベルを増加させると、次第に酸素供給が不十分となる。これにより無酸素性代謝が始まります。

この状態では、乳酸などの発生に伴い、組織は酸性に移行します。

この時、酸である水素イオンは炭酸を介して二酸化炭素に変換されて肺から呼出されます。

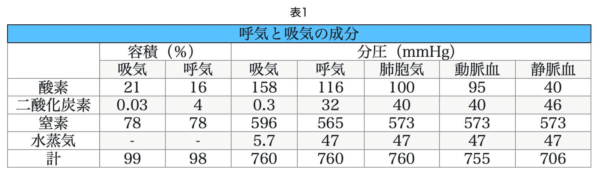

分圧

分圧についてまとめました。

PO2…酸素分圧

PCO2…二酸化炭素分圧

【Ex,大気中のPO2】

平地での大気圧=760mmHg(窒素、酸素、二酸化炭素など)

大気中の酸素濃度=約21%

PO2:760✕0.21=159.6mmHg

肺胞中 PO2…103mmHg、PCO2…40mmHg

肺動脈中 PO2…40mmHg、PCO2…46mmHg

肺静脈中 PO2…100mmHg、PCO2…40mmHg

肺から血液への酸素運搬が適切かの指標となるのがPo2=血液の酸素化

運動における呼吸循環器応答

呼吸器循環応答について解説します。

運動の刺激に対し、呼吸循環器が応答し、収縮する筋肉への血流と酸素の供給を増大させます。

このような応答をするために、後述する機能的な適応が行われています。

・心拍出量の増大

・心拍数と1回拍出量増大による動脈・静脈酸素較差の増大

・血流に対する全末梢抵抗の減少

・換気の増大

これらの応答の程度は、運動の強度により変化します。

健常成人の安静時心拍出量…約5l/min(激しい運動でも3倍以内)

一方で、

運動の定常状態においての酸素消費量は、安静時の6倍にまで増加(250→1500ml/min)

最大運動負荷の定常状態では、10倍まで達する。

さいごに

最後まで記事をお読み頂きありがとうございます。

いやー、、、。

呼吸器だけで…尚且ちょっとした触りだけでこの難易度。

解剖生理学は死ぬまで一生勉強ですね。

マッチ

マッチちょっとずつ理解を深めていきましょう!

コメント